Re-pensar la artificialidad desde el sur global Cuatro núcleos de acción para el diseño

Contenido principal del artículo

Resumen

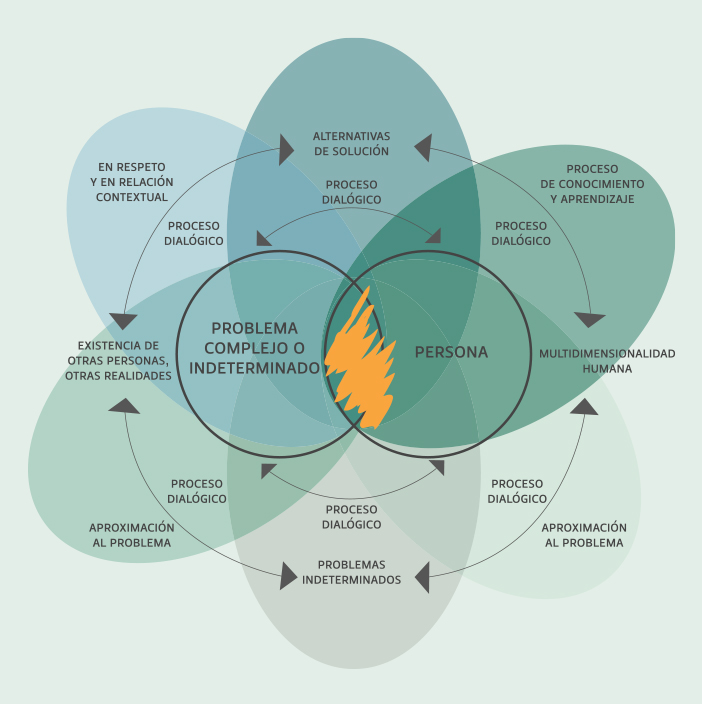

Como una forma de hacerle frente a la práctica predominante en el diseño, se precisa visibilizar otras formas de aproximarse a la realidad. En este trabajo se reflexiona sobre formas de re-ligar el mundo de lo artificial desde el sur global, a través de una epistemología del sur. En ese sentido, se precisará de una ecología de saberes y una lectura de la realidad en la que, por supuesto se denotará una pedagogía del conflicto. La permanencia de un orden hegemónico, desde donde se clasifican las actividades, determina y condiciona otras posibilidades diseñísticas; mismas que existen a pesar de que no necesariamente sean reconocidas y validadas dentro de algunos contextos pero que, en otros, tienen total vigencia, aceptación y pertinencia. El diseñador debe velar porque cada acción, cada proceso, cada material utilizado, respete las diversas formas de vida, por lo que será urgente para las disciplinas proyectuales re-formular los principios, fundamentos, implicaciones y efectos que su quehacer conlleva. Buscamos a través de lo que hemos denominado núcleos de acción para el diseño, la reflexión conjunta sobre un proceder ético, político y de un profundo respeto por la vida.

Detalles del artículo

Citas

Acosta, A. (2014). El Buen Vivir, más allá del desarrollo, En Buena Vida, Buen Vivir: Imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad. UNAM y CIICH.

Becker, H. (2015). Para hablar de la sociedad, la sociología no basta. Siglo XXI.

Buchanan, R. (1990). Problemas Perversos en el Pensamiento del diseño, documento presentado. Colloque Recherche sur le Design: Incitations, Implications, Interactions, Universidad Tecnológica de Compiègne, Compiègne, Francia, 7(6). 1–35.

Burgos, C. (2010). Dimensiones epistémicas y cognitivas en la enseñanza de las disciplinas proyectuales. Cognición, aprendizaje, conocimiento. Revista Arquisur, 1(1). https://doi.org/10.14409/ar.v1i1.916

Brantton, B. (2021). La Terraformación. Programa para el diseño de una planetariedad viable. Caja Negra Editora.

Ceja, L. (2019). Diseño experimental: interacciones formativas entre estudiantes y docentes de la Facultad de Diseño. En Actualidades Pedagógicas, (74). https://doi.org/10.19052/ap.vol1.iss74.2

Concheiro, L., y Núñez, V. (2014). El “Buen Vivir” en México: ¿fundamento para una perspectiva revolucionaria?, Buena Vida, Buen Vivir: Imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad. UNAM y CIICH. https://doi.org/10.1590/3610513/2020

Díaz, A. (2013). Secuencias de aprendizaje. ¿Un problema del enfoque de competencias o un reencuentro con perspectivas didácticas?, Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 17(3), 11–33. https://revistaseug.ugr.es/index.php/profesorado/article/view/19667

Díaz-Barriga, F. (2006). Enseñanza situada. Vínculo entre la escuela y la vida. McGraw-Hill.

Escobar, T. (2020). Aura latente. Estética/Ética/Política/Técnica. Tinta Limón.

Flusser, V. (1999). Filosofía del diseño, la forma de las cosas. Síntesis.

Freire, P. (2011). La importancia de leer y el proceso de liberación. Siglo XXI.

Freire, P. (2015). Primera carta. Enseñar-aprender. La lectura del mundo-lectura de la palabra. Cartas a quien pretende enseñar. Siglo XXI.

Freire, P. (2015). Novena Carta. Contexto-concreto-contexto teórico. Cartas a quien pretende enseñar. Ed. Siglo XXI.

Freire, P. (2017). La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI.

Freire, P. (2018). La educación en la ciudad. Siglo XXI.

Gándara, G., y Osorio, F. (2014). Métodos prospectivos. Manual para el estudio y la construcción del futuro. Paidós.

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, Ma. (2014). Metodología de la Investigación. McGraw-Hill. Sexta edición.

Hesket, J. (2005). El diseño en la vida cotidiana. Gustavo Gili.

Innerarity, D., y Solana, J. (2011). La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales. Paidós.

Irigoyen, F. (2008). Filosofía y diseño: una aproximación epistemológica. UAM-Xochimilco.

Isava, L. (2009). Breve introducción a los artefactos culturales. Estudios, 17 (34). 439–452.

Magro, C. (2020). El currículum escolar, o cómo ponernos en relación con el mundo. La escuela que viene. Una mirada al mañana para la escuela de hoy. Fundación Santillana.

Margolin, V. (2005). Las políticas de lo artificial. Ensayos y estudios sobre diseño. Designio.

Margolin, V. (2017). Construir un mundo mejor. Diseño y responsabilidad social. Designio.

Pozo, J. (2020). ¿Qué hay que aprender y, sobre todo, para que hay que aprenderlo? La escuela que viene. Una mirada al mañana para la escuela de hoy. Fundación Santillana.

Santos, B. (2003). La caída del Angelus Novus: Ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política. ILSA y UNAM.

Santos, B. (2006). La sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias: para una sociología de saberes. Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires). CLACSO.

Santos, B. (2007). La Universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad. CIDES-UMSA, ASDI y Plural Editores.

Santos, B., et. al. (2019). Introducción a las Epistemologías del Sur. Epistemologías del Sur. CLACSO.

Santos, B. (2019). Para una pedagogía del conflicto. Educación para otro mundo posible. CLACSO.

Silva, L. (2014). Discursos y actuaciones en torno a las actividades mineras en México desde el enfoque del Buen Vivir, Buena Vida, Buen Vivir: Imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad. UNAM y CIICH.

Schön, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Paidós.

Tavares, G. (2008). Arquitectura, naturaleza y amor. Opúsculo. Dafne editora.

Tébar, L. (2013). El profesor mediador del aprendizaje. Magisterio, NEISA y Equipo Cisne de Investigación.

Vila, E. (2011). Pedagogía de las ausencias: la defensa de las políticas educativas públicas en tiempos globales. Innovación Educativa, 11 (54), 5- 13.